Nell’ultimo incontro, a Recanati, di martedì scorso,7 marzo, nell’ambito del corso “ Storia e personaggi recanatesi”, diretto dal dott. Sergio Beccacece, presso l’Università d’Istruzione permanente “don Giovanni Simonetti”, si è tenuta una inedita lezione su Alinda Bonacci Brunamonti. La lezione dal titolo “Le poesie ritrovate di Alinda Bonacci Brunamonti” è stata curata dalla docente Antonella Maggini, che collabora già da alcuni anni con l’Università.

Poco sopra abbiamo parlato di “ inedita lezione” non a caso. Infatti l’argomento ha riguardato un aspetto non ancora sviluppato dagli studiosi delle poetessa, sul fortuito ritrovamento di un suo quadernetto di poesie. Alinda è legata a Recanati per i suoi lunghi soggiorni nel borgo natio del padre, Gratiliano (1802–1871) professore universitario, giurista, impegnato politicamente e figlio di Bonacci Giovanni, all’epoca uno dei tre farmacisti recanatesi. La Bonacci è stata: poetessa, giornalista, prosatrice, disegnatrice, caricaturista, si interessò di moda, educazione, emancipazione femminile, fine cultrice della musica anche di matrice popolare e di molto altro.

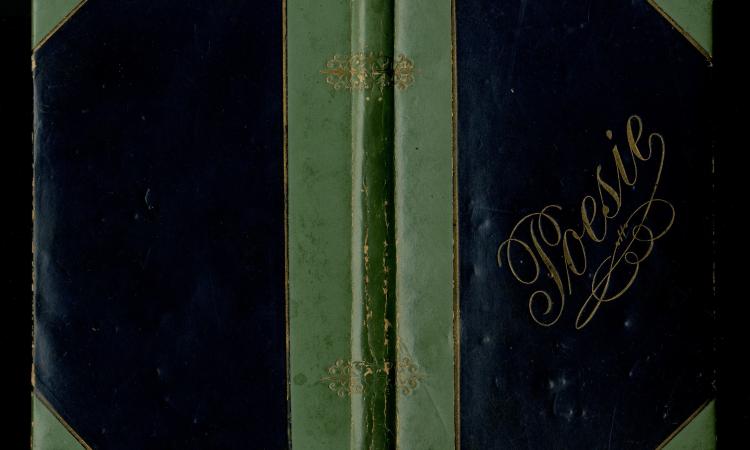

“ Poesie” ha tutte le caratteristiche del cahier d’expérience : una sorta di diario di bordo, un “ testamento letterario”. Rappresenta un certo modo di raccontare e raccontarsi attraverso le proprie ed altrui composizioni, sembra quasi che la poetessa voglia tracciarvi il profilo di una vita vissuta intensamente, significativa per le numerose relazioni letterarie avute, per le battaglie politiche, ricca di affetti familiari e amichevoli, emozioni, lutti. Pagine dove tra le pieghe dei versi e dei righi scopriamo una donna a tutto tondo di una cultura “ leonardesca”, pari a pochi della sua epoca. Tutta protesa verso l’innovazione e il progresso che caratterizzerà i primi del ‘900.

Di questo manoscritto, dalle pagine ingiallite e rilegato con fattura artigianale che si presenta come un quadernino scritto rigorosamente a mano con pennino e inchiostro, nessuno ne ha ancora trattato in maniera curata ed approfondita. Questa è la prima volta che avviene. Solo ultimamente, proprio grazie ai rapporti intercorsi con la stessa Antonella Maggini e Manuela Benedettucci, l’archivista Gianluca D'Elia Accica della biblioteca Augusta di Perugia, lo ha inserito come appendice ma senza commenti in “L’archivio di Maria Alinda Bonacci Brunamonti”, ed. SAUM ,2016. Il volume è stato presentato alcuni mesi fa anche qui a Recanati presso il Centro Nazionale di Studi leopardiani.

Il ritrovamento, come si diceva, è avvenuto in maniera molto casuale durante i lavori di ristrutturazione di quella che un tempo fu la casa prima di don Sebastiano Sanchini e poi di sua sorella Pia Bonacci coniugata con Eugenio Gatti Corsetti, protagonista dell’ Unità d’Italia. E’ di proprietà di un privato che, dopo averlo mostrato alla nostra relatrice che ne ha colto l’importanza e la mano, ne ha concesso la diffusione a scopo culturale.

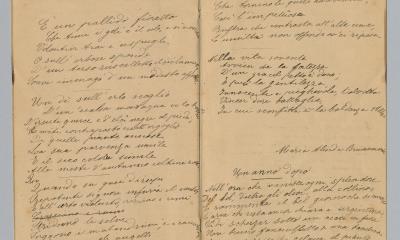

Si presenta come un quadernino scritto rigorosamente a mano con pennino e inchiostro ed ogni passo riporta generalmente il nome dell’autore a cui si lega. Il pugno dovrebbe essere quello della poetessa o di qualcuno di famiglia molto vicino a lei. Questa seconda ipotesi deriva dal fatto che ci sono segnate alcune date apparentemente incoerenti con la sua biografia e poco giustificabili col resto dell’opera. Inoltre in alcune pagine la calligrafia sembra mutare forma. Ciò potrebbe attribuirsi al fatto che l’opera potrebbe essere stata elaborata in momenti successivi e cronologicamente differenti tra di loro o rappresentare uno dei suoi ultimi sforzi prima del sopraggiungere della paralisi che cambierà la sua vita normale. La paralisi la colpisce proprio alla vigilia delle celebrazioni leopardiane, quando dalle sue lettere si evince che doveva essere lei, una donna, a tenere la prolusione per il primo centenario leopardiano.

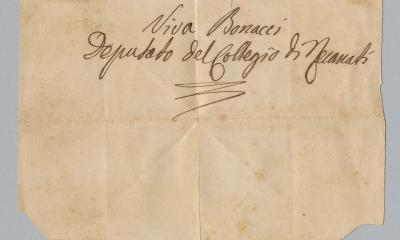

Al suo interno , oltre ai centoventinove brani, sono stati ritrovati anche un capelvenere essiccato ( famosa la sua passione per gli erbari e le piante in via di estinzione si vedano ad esempio il “Diario Floreale” e le tavole acquarellate di numerose specie botaniche) e un biglietto di propaganda elettorale per Filippo Bonacci senatore, suo zio, fratello del padre, che la dice lunga sulla sua “ passione politica” e su quella di tutta la sua famiglia.

Ad una lettura attenta si rilevano vari piani di lettura attraverso i versi e le prose, frasi, aforismi. Può essere analizzato attraverso gli autori, sia quelli amati che quelli con cui aveva personali rapporti di stima, sintonia di ideali, appartenenti ai vari salotti culturali dell’800, autori di cui troviamo pubblicati gli scritti oppure no. Interessante anche la lettura critica e per filoni tematici. Si va da quello religioso sacro, a quello floreale, al politico, a quello sugli affetti ricco di sentimenti anche lacrimevoli e luttuosi e di stile romantico, a quello di tipo epistolare ripreso dal suo “Diario di viaggio” si toccano anche aspetti come quello musicale per la presenza di versi dedicati a strumenti, all’occhio attento agli stornelli ai versi di librettisti d’opera. Un posto di rilievo occupano pure la psicologia, la pedagogia e quello legato alla questione femminile specie attraverso le riviste dedicate alle donne. Sono presenti infatti passi di famose giornaliste dell’epoca e la stessa Alinda firmava articoli per riviste come la “ Favilla.

Il cahier d’expérience collegandosi a tutta la vita della nostra poetessa, alla sua famiglia ci suscita anche numerosi altri quesiti da sviluppare : la motivazione e scelta dei suoi personali versi trascritti: perché quelli e non altri? La ricca presenza, come si diceva, di figure femminile quali autrici o protagoniste di versi; l’epoca storica che tende a mettere in rilievo, in una Italia post risorgimentale e con aperture a correnti socialiste. In conclusione possiamo dire che questo argomento trattato per la prima volta, grazie al nostro corso, dalla Maggini costituisce una nuova immensa fonte di stimoli.

cielo sereno (MC)

cielo sereno (MC)

Stampa

Stampa

PDF

PDF